初赛通知

全国高校学生跨文化能力大赛由上海外国语大学主办,大赛坚持立德树人根本任务,以服务国家战略、促进人才培养为导向,是特色鲜明的一流学生赛事平台。大赛致力于培养知中国、爱中国、讲中国的时代新人,引领青年人坚定文化自信,开阔国际视野,提升跨文化能力。本大赛入选教育部中国高等教育学会《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,本届大赛分两个赛项举办。

根据省赛组委会通知和我校实际,辽宁师范大学海华学院外国语学院将承办校级赛事,我校各年级、各专业在籍在校生,免报名费。每位选手、每位指导教师只可以选择参与一个赛项。具体安排说明如下。

赛项一:跨文化能力大赛团队现场赛

一、团队成员

每支跨文化能力大赛现场赛团队由3名学生(其中一人担任队长)和至少1名、至多3名指导教师组成,指导教师须对本团队参赛案例及其展示分析等内容进行思想政治把关。鼓励不同专业学生组队参赛,但每个团队最多含1名英语专业学生,不允许跨校组队。

参加本赛项的所有选手只能提交一份作品、参与一次本赛项,不得参加本届赛项二(跨文化能力大赛短视频赛)。参加本赛项的指导教师可以指导多个本赛项校赛作品。

二、比赛环节

(1)跨文化交际案例展示(6-7分钟,3名学生成员均须出镜参加,80分)

参赛团队围绕多元文化生活、公共外交、商务沟通中选择一个主题,根据成员自身经历、观察或阅读,自主开发与主题相关、具有原创性的跨文化交际案例。不得直接照搬、模仿影视作品。参赛团队的3名学生成员集体展示案例,要求自然、合理,能生动、清晰地展示案例内容。

(2)跨文化交际案例解析(2-3分钟,1-3名学生成员出镜参加)

参赛团队运用跨文化交际概念和理论,对所展示案例中的跨文化现象和问题进行分析。

提交作品要求:以上两个环节均须在安静环境内一镜到底拍摄;不得使用特效、AI生成、后期配音等;除必要中文说明性内容外,全英文展示;可适当使用符合安全要求的自备道具;横向、清晰、无逆光、无晃动拍摄;视频内不得明示或暗示本团队任何成员(含指导教师)信息,包括但不限于姓名、专业、班级、学号等。两个环节的视频总时长10分钟内,由队长按要求提交视频文件(.mp4格式)至学习通作业模块。

三、评审标准

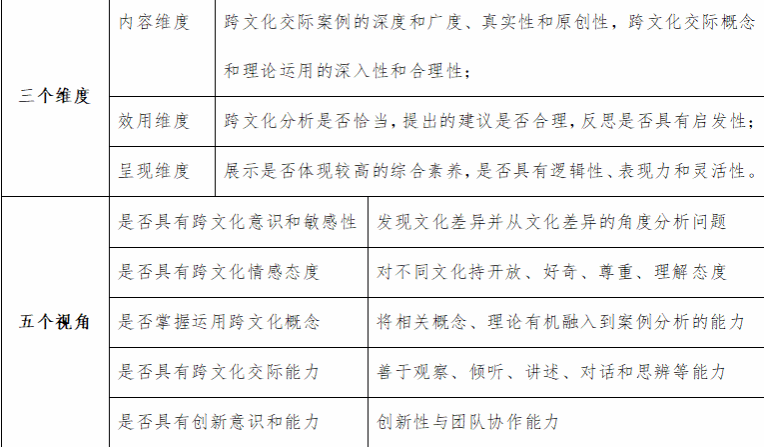

考查学生在多元文化和跨文化语境下分析、解决问题的能力,具体表现为跨文化认知理解、跨文化敏感性、跨文化情感态度和跨文化行为技能等。评分主要依据以下三个维度和五个视角:

四、报名参赛方式

队长报名:9月5日12:00前选手完成学生组队、征得指导教师同意后,由队长一人扫码加入赛事学习通、填写报名问卷,填写本团队参赛信息,留意群消息及通知。

提交作品:9月7日12:00至9月10日12:00各队长按要求在学习通作业模块提交。

赛项二:跨文化能力大赛短视频赛

为了进一步凸显大赛“坚定文化自信 增进国际理解”的主题,助力讲好中国故事,传播好中国声音,展示丰富多彩、生动立体的中国形象,探索如何更好地实现全球化表达,提升对外传播的亲和力与实效性,让世界更为具象地感知中国,“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛从第八届起增设“讲述中国传播中国”短视频大赛。

“讲述中国传播中国”短视频大赛,旨在鼓励当代学予以短视频形式聚焦、记录、讲述丰富的个人生活体验、校园学习、国际交往、家乡故事、地方文化、地区发展等,展现当代中国时代变迁,并利用人工智能手段,通过多样化、多层次的传播平台,以沟通对象能够感知和接受的叙事方式讲好中国故事,传播好中国声音,努力使每个当代学子都成长为中国文化的民间大使。

一、参赛成员

参赛选手可选择以个人或团队形式参赛。若选择团队参赛,每支队伍学生人数不得超过3人,其中一人担任队长;允许跨专业组队,但每个团队最多含1名英语专业学生,不允许跨校组队。每个参赛作品限1位指导教师,指导教师须对本团队参赛案例及其展示分析等内容进行思想政治把关;参加本赛项的所有选手只能提交一份作品、参与一次本赛项,不得同时参加本届赛项一(跨文化能力大赛团队现场赛)。参加本赛项的指导教师可以指导多个本赛项校赛作品,但只能指导一个本赛项晋级省赛作品。

二、作品内容要求

原创3-5分钟视频。除必要中文说明性内容外,全英文视频;可适当使用符合安全要求的自备道具;横向、清晰、无逆光、无晃动拍摄;视频内不得明示或暗示本团队任何成员(含指导教师)信息,包括但不限于姓名、专业、班级、学号等。由队长按要求提交视频文件(.mp4格式)至学习通作业模块。

1. 紧扣大赛主题“坚定文化自信 增进国际理解”。

2. 鼓励围绕个人生活和学习、家乡故事、家乡文化、地方发展变迁等,从多维度、多领域选取题材,创作文案。

3. 鼓励基于个人所见所闻所感,以小见大,讲述真实经历、真情实感,形成原创故事。

4. 准确把握中国文化精髓,提炼展示中华文明和中国式现代化发展的精神标识,传递社会主义核心价值观和具有普世价值的中国智慧。

5. 故事有深度,叙事角度新颖,避免陈词滥调,展现独特观察视角。

6. 从跨文化视角讲述和呈现故事,注重跨文化意识以及跨文化交际理论在其中的应用。

7. 注重传播效果,讲述生动,有感染力,能引起受众情感共鸣和思考。

8. 作品须符合国家法律法规,内容积极向上,传播正能量,不得涉及色情、暴力、种族歧视、宗教等内容。

三、作品版权要求

1. 参赛作品须为原创作品,不得侵犯他人知识产权。参赛者须确保作品无任何抄袭、剽窃行为。如因作品版权争议引发法律纠纷或索赔,一切责任由参赛者自行承担,组委会及学校概不负责,并有权取消其参赛资格及所获奖项。

2. 严禁一稿多投。同一作品不得重复提交至本赛事多个组别,或同时参与其他同类赛事。若出现一稿多投,一经查实,组委会有权取消其参赛资格及所获奖项。

四、作品规范要求

1. 配音与字幕

(1) 配音必须由参赛学生自行完成,不可使用人工智能语音或剪辑软件字幕配音。大赛将采取配音追溯机制;作品配音语言为英语;须配中英双语字幕,中文字幕须使用简体字。

2. 制作方式

鼓励借助人工智能(AI)辅助作品制作。如使用人工智能(AI)生成图像、视频、文字等(配音除外),需在作品说明文件中注明所使用的 AI 技术,引用素材需在明显的位置用文字标注来源,确保无版权争议。

3. 其他要求

(1) 作品大小不超过 500MB,分辨率为 1280×720 像素或以上。

(2) 画面清晰稳定,音质清晰,格式为MP4。比例需为横屏16:9。

(3) 作品中不得出现可能影响评审的诸如所在学校名称或Logo、参赛人姓名等信息。

(4) 作品中不得出现任何软件Logo或水印、广告、二维码、超链接或其他外部引流标识。

五、评审标准

1. 主题内容(45分)

紧扣大赛主题;题材新颖,内容真实,故事有深度;对故事内涵的挖掘深刻,对中国思想、价值、精神等的展 现准确;能够体现跨文化交际相关概念和理论的运用,体现出对跨文化传播的思考;叙事角度新颖,展现独特观察视角。

2. 讲述效果(45分)

结构清晰,起承转合自然,逻辑严谨;语言表达得体、自然、流畅,条理清晰;讲述生动,能引发受众共情或价值认同,情感共鸣度高;讲述方式新颖,具有一定创新性;充分考虑国际受众的特点,能够恰当有效地传递信息,具有良好的传播效果。

3. 技术合成(10分)

画面清晰、稳定、流畅,背景音乐和特效与内容契合,能增强表现力;镜头语言有逻辑性,运镜合理,转场自然,视频格式规范、符合技术要求。

六、报名参赛方式

队长报名:9月11日12:00前选手完成学生组队(短视频也可一人参赛)、征得指导教师同意后,由队长一人扫码加入赛事学习通、填写报名问卷,填写本(团)队参赛信息,留意群消息及通知。

提交作品:9月13日12:00至9月15日12:00各队长按要求在学习通作业模块提交。